皆様、新年明けましておめでとうございます。2024年は石川・能登半島地震から始まり、夏の記録的な猛暑や宮崎県沖の地震に伴う、南海トラフ巨大地震の警告などの自然災害が多かった一方で、パリ五輪では日本のメダルラッシュや大谷翔平選手のメジャーリーグでの50-50達成などの明るいニュースもありました。2025年が皆様にとって良い一年となることを祈願致します。

今回は仁川のクリニックで最近新たに取り組んでいる、エコーガイド下穿刺についてお話したいと思います。血液透析を行うためには、十分な血液量を体外で循環させる必要があります。そのためには、内シャント(動脈と静脈を体内で吻合)や人工血管(動脈と静脈を人工血管と吻合)、もしく体内の深部にある動脈を穿刺しやすい場所に表在化する、など透析用の血管が必要不可欠です。透析用の血管(内シャント、人工血管、表在化動脈など)のことをバスキュラーアクセス(以下、VA)と呼びます。

「なぜエコー下穿刺が必要なのか?」

透析を行うにあたって、穿刺は患者様にとって最も大きなストレスの一つかと思います。穿刺において一番大切なことは、ミスなく穿刺することですが、同じ場所を何度も穿刺することで、瘤ができたり、痂疲ができてその部分の血管壁が薄くなって感染が起きやすくなります。痂疲が剥がれて大量出血し、救急車で運ばれる患者さんもおられます。エコー下穿刺は、同一部位の穿刺や血管への穿刺ミス、損傷を減らすことができます。また、穿刺困難で一回の透析で何度も穿刺しなくてはならない、といった状況も回避できます。

写真は仁川のクリニックで使用している、エコーとモニターです。エコー機器は携帯電話と同じく、時間と共に劇的に進化しており、私が研修医だったころはエレベーターの大部分を一台で占拠してしまうような大きさで、重さも女性一人では持ち運べない程でした。現在は写真の様に携帯電話とほぼ変わらない大きさで、モニターの解像度も以前のものと比べものならないほど鮮明になっています。エコーは用途によってさまざまな種類があり、穿刺用や検査用、ノート型や携帯型、ボックス型などがあります。

当院のエコーは富士フィルム社製のiViz airという機種を使用しています。穿刺用に特化しており、検査用のものと比べると機能は限られていますが、その分コンパクトで、電源を入れてから、すぐに使用できるなどの利便性に優れています。無線で接続されており、コードもついていないため、持ち運びに便利です。

「どのような患者様にエコー下穿刺を行っているか?」

当院ではエコーの台数やエコー下穿刺を行えるスタッフの人数などの関係で、①穿刺が難しい方②円滑な透析に支障がある(十分な血流量が取れなかったり、返血の圧力が高いなど)③患者様がお困りのケース(止血に時間がかかったり、穿刺の痛みが強い場合)などに使用しています。

エコー下穿刺はエコーの操作が必要となるため、これまでと違う技術が必要となり、習得に少し時間を要しますが、習熟すればこれまで何度も再穿刺を要していた患者様の穿刺をスムーズに誰でも行うことが可能となります。ここで一例として、当院でのエコー下穿刺の統計結果をお示ししたいと思います。

仁川のクリニックで、2023年9月1日~2024年8月31日の1年間における統計結果をお示しします。全穿刺回数は25498回で、エコー下穿刺はその内2520回でした。

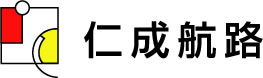

図1はエコー下穿刺を行った患者様のVA別の分類です。内シャントが70.5%、人工血管が5.1%、動脈表在化が24.4%でした。

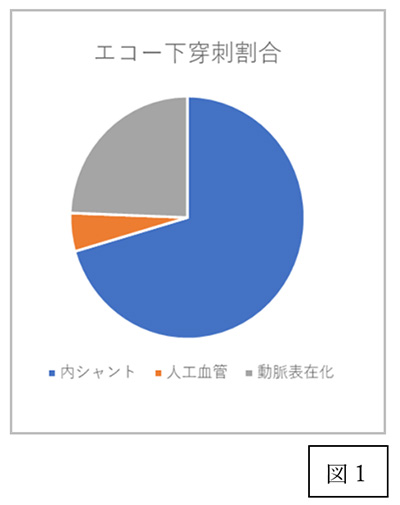

再穿刺が必要となった回数は167回、内訳は非エコー下が160回、エコー下が7回でした。ここから再穿刺が必要となる確率(再穿刺率)を算出します。再穿刺率(%)は、(総再穿刺回数÷総穿刺回数)×100で計算します。

再穿刺率は非エコー下が0.70%、エコー下が0.28%で統計上有意にエコー下の方が再穿刺率は低下していました。

「今回の結果に関して」

再穿刺率に関しては全国的な統計調査は行われておらず、個々の施設の統計結果のみとなりますが、公表されている他施設の再穿刺率は非エコー下で概ね1~2%前後と報告されています。当院では元々(非エコー下)の再穿刺率自体が低めなのですが、エコー下穿刺になるとさらに再穿刺率は改善しています。

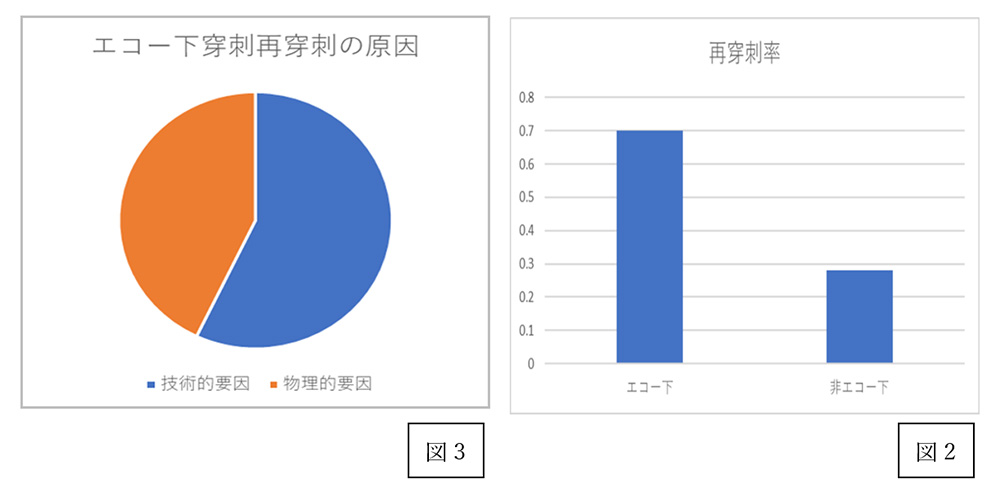

当院でのエコー下穿刺による穿刺ミスの内訳をみると、技術的な原因は7回中4回(57.1%)で、その内3回(75%)で穿刺者が変更したタイミングで起こっています。今後穿刺者がエコー下穿刺の経験を高め、多くのスタッフがエコー下穿刺を習熟する事により、再穿刺はゼロに近づけていく事が出来ると考えられます。

最後となりますが、エコー下穿刺はこれまでの穿刺と比較して格段に穿刺ミスの回数を減らすことが可能となります。患者様の透析医療に関する身体的な御負担が軽減するとともに、VAに関してカテーテル治療や再手術といった修復治療の減少も期待できます。当院ではまだエコー下穿刺が始まって2年足らずですが、現時点でも穿刺において明らかな改善が見られています。今後も工夫と努力を重ねて、皆様に少しでも負担の少ない治療を心掛けて参りたいと思います。

仁成会理事長 依藤 壮史

明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。「え?もう新年の挨拶原稿ですか⁇」と思いながら、巳年を迎える今回の原稿を書くにあたって十二年前の巳年の仁成航路を読み返してみました。

二〇一二年年末に衆院選が行われ、安倍政権が誕生した事が書かれていました。昨年の十月末には同じように新政権が誕生したことを考えると、「歴史は巡る」と改めて感じるところです。しかしながら今回の新政権は混迷を極めており、落ち着かない情勢です。この混迷を、蛇が脱皮するように少しでも早く抜け出して山積する問題に取り組んで頂きたいものです。

また、仁成会では、少子化の折に、五人の新しい命が誕生しようとしている事が載っていました。昨年の仁成会でも、子ども・孫の誕生が四名、今年出産予定の者もとこれまた十二年前と同じ状況です。「孫」の誕生が新たに加わったのは、仁成会職員の高齢化の現れかもしれませんが、年を重ねても元気に働けることは、喜ばしい事です。

さて、今年の明るい(?)ニュースといえば、大阪・関西万博でしょうか。万博といえば、一九七〇年の大阪万博を思い浮かべる方も多いと思います。あの頃夢のような電子機器が、いまや当たり前に使えるようになって便利な世の中になりました。今回も様々な新しい物が登場し、そのうち当たり前に使われるようになるかもしれません。便利になっていく一方で、少し寒々しい思いも抱いています。電子機器やAI技術がどんどん進歩する中、人との直接的なかかわりが少なくなっているからです。医療現場はそうであってはいけません。変わってはいけない事、変えてはいけないものを常に考えながら、皆様が、今年一年少しでも良い状態で過ごせますように一緒に頑張りましょう

第二仁成クリニック院長 吾妻 眞幸

明けましておめでとうございます。

昨年1月の仁成航路で災害対策の話を書きましたが、お読みいただいたでしょうか? 期せずして、元日に震度7の能登半島地震が発生し400名 以上の方が犠牲になりました。能登半島では2007年にも震度6強の地震が発生しています。また9月には豪雨災害にも見舞われました。能登の方々にとって大変辛い一年となりましたが、一刻も早く元の生活を取り戻して戴きたいものです。

皆さんの記憶にも残っている阪神淡路大震災の発生(1995年 震度:7)から今年で30年になります。

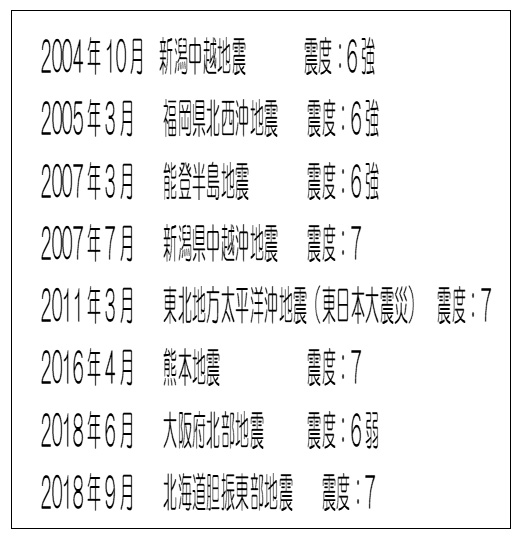

さらに2000年以降透析医療の継続に大きな影響を与えた災害は表のごとく、震度7を記録した大地震は昨年を含めて25年間で5回を数えます。その他、風水害でも10回近くの災害が起こっています。線状降水帯の発生に遭遇するとあっという間に冠水するので透析に直面すると大変です。

この様に自然災害の多発に対し、厚生労働省は令和2年度から災害時に透析医療が継続できる為の研究を3年間に亘って行い、行政と透析施設のネットワークシステム作りが行われています。しかし、これは災害対策の共助や公助の対応です。災害から自分の命を守るためには先ず自助の確立が大切です。

今年もしつこく災害時に皆さんにやっていただく事を書きます。

- 出来る限りクリニックに連絡してください。

- 災害伝言ダイアル(171)でクリニックの情報を確認してください。

- 発災後は、水分・塩分・カリウムの摂取は控えましょう。

- 保険証(マイナカード)やお薬手帳は保持してください。

- 目標体重や禁忌薬剤は覚えておきましょう。

- 定期薬やカリウム吸着剤は、2日程度の備蓄をしましょう。

- 避難所では透析を受けていることを申し出ましょう。

是非、覚えて実践してください。

仁成会 医師 依藤 良一