学生の頃、教科書で学んできた様々なこと。しかし、後から新発見があったり新技術が生まれれば、教科書の記述も変わってきます。今回はその変更された内容の一部をご紹介します。

学生の頃、教科書で学んできた様々なこと。しかし、後から新発見があったり新技術が生まれれば、教科書の記述も変わってきます。今回はその変更された内容の一部をご紹介します。

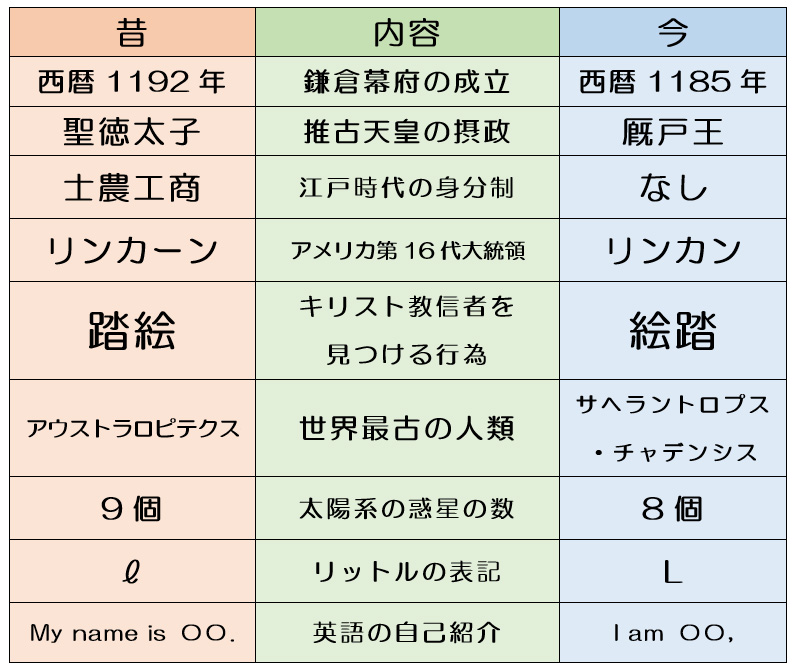

鎌倉幕府の成立年は「いい国(1192年)つくろう鎌倉幕府」の語呂合わせで覚えた人も多いのではないでしょうか。しかし現在の教科書で記載されている成立年は「いい箱(1185年)つくろう鎌倉幕府」。変更された理由はどこからが鎌倉幕府の成立とするかの定義が変わったからです。1192年は源頼朝が征夷大将軍に就いた年です。しかし現在は、支配体制の確立をもって「幕府の成立」とする見方が有力となり、頼朝が諸国に守護・地頭を置く権利を得て支配体制が事実上確立した年の1185年が「幕府の成立」となりました。

江戸時代の身分制度を表していた「士農工商」。もともと「士農工商」という言葉は古代中国の四字熟語で「すべての職業」「民衆一般」という意味で使われていました。「士」は知識人や役人を指しているものであり、武士という意味ではないそうです。さらに武士を除いた農、工、商の身分については、上下関係はないと指摘されたことから「士農工商」という表現は誤りとして削除されました。

「人民の、人民による、人民のための政治」の演説で有名な第16代アメリカ合衆国大統領「リンカーン」。現在の教科書では「リンカン」と表記されています。これはグローバル化が加速している現状を踏まえ、なるべく現地の読み方に近い表現で外来語を書き直されました。実際に発音記号から考えれば、「リンカン」の方がより近いそうです。

キリスト教徒の取り締まりのため、キリストやマリアの像や絵を踏ませて拒んだり、ためらったりした者を信徒として処罰した行為として学んできた「踏絵(ふみえ)」。しかし「踏絵」の正しい意味は踏ませる絵や像のことであり、その踏む行為は「絵踏(えふみ)」と呼ぶ方が正しいとされ訂正されるようになりました。

このように正しいとされる教科書の記述ですら、「昔」と「今」とで色々と変化してきています。しかし時に「間違った変化」をしているものもあります。これらは広い世代の人が間違った意味で使用しているケースが多いそうです。皆さんはどうですか?